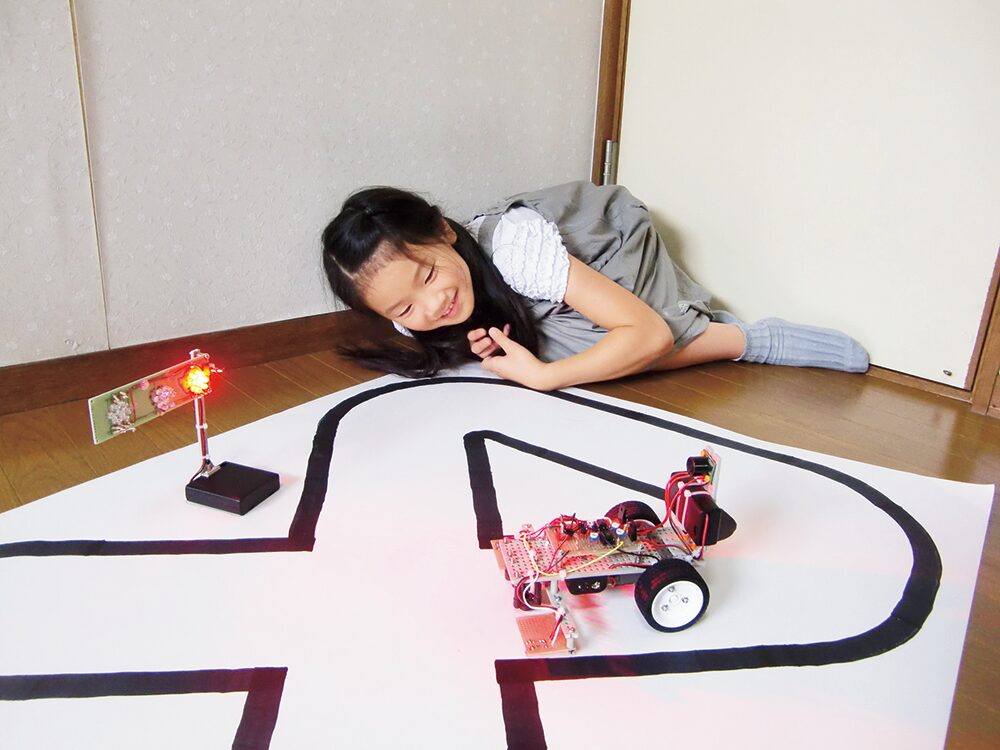

パソコン大手のレノボ・グループから世界を変える若手女性10人にも選ばれた、立崎乃衣さん。

高校を卒業してから大学に入学するまでの時間を活用して、

実社会を経験するギャップイヤーを取得。

大学入学を1年先に伸ばして“本当にしたいことは何か”を見つめ直したといいます。

主体的に自分の人生を考え、道を切り拓いてきた若き起業家にインタビュー。

職業教育についてもお話を聞きました。

遊びの延長でたどりついたロボット製作

―小学生のとき、ロボットを作り始めたきっかけを教えてください

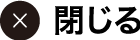

実は私は、ロボットを作ろうと思って作り始めたかといえば、そうではありません。もともと物心ついたころから紙を使って工作をしたり、簡単な電子工作をしたりするのが好きでした。父の日曜大工をしている姿を見て育ったからでしょうか。5歳のころ、ふと将来、自動運転車や水陸空併用車を作りたいと思うようになったのです。ただ、いきなり人が乗るサイズのものを作るのは大変。ですから小型のものを作ることにしたのです。振り返ってみると、幼いころから身の回りで目に入った機械の仕掛けがどうなっているのかを考えるのが好きでした。例えば、電車の切符が通る機械は、切符の向きがちゃんとそろって出てくるのはなぜか、というようなことです。自然と身についた「仕組みを考える習慣」がいつの間にかロボット開発に必要な感覚的スキルを高め、思い通りにものづくりが進みました。

こうして9歳のとき初めて作った小型の車は夏休みの自由研究として学校に提出。それはどうやら世間では「ロボット」と呼ばれるものでした。最初は電気回路を工夫することで小型車を自律制御していましたが、1台目の開発を機にプログラミングの存在を知り、そこから1年間、C言語を独学。次の年に車の機能にプログラミングを組み込むことでさらに高度なものを作りました。改めて振り返ると、私の興味のおもむくままにやりたいことを何でも試せる環境をつくってくれた両親には感謝しかありません。

―中学のときに給仕ロボット「ペンちゃん」を作ったのですね。

中学1年のときに1人で開発した給仕ロボット「ペンちゃん」は私が大型ロボットにのめり込むきっかけになりました。中学1年の冬には、アメリカの国際ロボコン「FRC(ファースト・ロボティクス・コンペティション)」に出場するチームに加入。メンバー最年少でしたが、ロボットの大部分の設計を担当させてもらうことになり、朝5時から22時まで夢中になって作業し続けることも何度もありました。このロボコンでは重さ約60kgの大型ロボットをつくり大会に出場しますが、その活動はロボット製作にとどまりません。数百万円かかる年間の活動費も、中高生自らスポンサーを探してまかない、さらにSTEAMの楽しさを伝える中高生向けのイベント開催なども行っていたからです。

チームの活動を通して行った社会貢献活動は私の目線を大きく変えるきっかけになりました。ロボット製作の楽しさを人に伝えることを通して、これまで見えていなかった自分と社会とのつながりが一気に見えてきたのです。これが自分にとっては大きな変化でしたね。世界と自分との関係性が変わったことにより、視野が広がり、これまで以上にやりたいことがどんどんあふれるようになりました。

(写真左)センサーの電気信号を検出してモーターに流れる電流を制御する回路を作り、電子部品を細かく調整しながらクルマを動かしていた

(写真右)中学生のころに作成した給仕ロボットの「ペンちゃん」。人の役にたつロボットを作るというテーマのもとで考えたものだ

―コロナ禍には、フェイスシールドを作って病院に寄付したとか。

2020年3月、コロナが先に蔓延していたアメリカでFRCに出場するチームがフェイスシールドを作り始めていることを知りました。当初、私も所属していたチームでフェイスシールドを作ることを提案しました。ただ当時、コロナは得体の知れないものだったことと、チームが法人化したタイミングでなるべくリスクを避けたいという理由からチームで作ることを断念。万が一、罹患者が出たらチームの存続が危ぶまれる状況でしたから。ただ個人としては何かできないものかと、このままあきらめてしまうことに葛藤がありました。そこで中学1年生のときに両親にリクエストして誕生日プレゼントとして買ってもらった3Dプリンタを活用してフェイスシールドを作ることにしたのです。そのことを親に話したら、当初は少し反対されました。親からしてみれば、「配布先をどうやって見つけるのか?」など、具体的な道筋が見えなかったからだと思います。そこですぐに自分の中で考えていた無料配布する先の病院のリストや活動を広めるためのHPを作成、フェイスシールドのプロトタイプをつくって確認もし、どういうプロセスで製作・配布していくかをその日のうちに説明し直しました。すると、その話を聞いて納得した両親は応援してくれることになりました。

周囲や環境に流されて、自分の道を見失うところだった。

―高校卒業後、ギャップイヤーを取ることにしたのですね。

高校を卒業してから大学に入学するまでの時間を活用して何かを経験するのがギャップイヤーです。小学生のときに米国のボストン・ダイナミクスが作ったロボットの動画を見て、創業者の母校でもあるマサチューセッツ工科大学に憧れを抱くようになりました。高校3年生までには英語を猛勉強し、エッセイを書いて海外大への出願準備を進めていました。提出期限直前まで願書は見直していたのですが、締め切り当日の朝になって、ふと「もう1年日本にいようかな」と立ち止まりました。当時、あまり自覚はありませんでしたが、今振り返ると「本当にこれでいいのか?」という思いがあったのだと思います。高校3年生になって周囲は当たり前のように進学していく。自分もその波に乗っている感覚があったのと、大学進学する意味がまだはっきりと見えていなかったからだと思います。さらに、帰国子女ではない私は留学のために英語学習に力を入れる必要があり、高校3年生の1年間、他の活動をセーブしていました。そこに違和感があったのです。今しかできないことに挑戦したいと思い、ギャップイヤーを取ろうと決意すると、すぐにワクワクし始めました。正直、そのときはノープランでしたので両親や先生に話すと驚かれましたが、自分の考えを伝えて納得してもらいました。

―ギャップイヤーを取られて、何をされたのでしょうか。

小学5年生のときからリバネスという会社が主催しているロボット教室に生徒として通っていました。2年間通った後も、当時の先生とはずっとメールで近況報告をする間柄でした。ギャップイヤーを取ると決めたころ、「最近、どうしていますか?」と連絡をいただき、自分の決意を伝えました。すると手伝ってほしいことがあると…。最初はボランティア程度だったと思うのですが、代表面談当日に即決で働くことになり、高校の卒業式翌日に新入社員として入社しました。

リバネスの事業は多岐にわたります。基本の軸は教育、人材、研究や創業の応援など。私自身、リバネスの教育を受けたこともあり、自分より下の世代に対してペイフォワードしていきたいという気持ちもあったので、最初は教育の事業に関わりました。後半はよりものづくり産業に関わってみたいということで、製造業を営む中堅中小企業とベンチャーをつなぐ橋渡しなどを行いました。

―主体的に自分の道を選んできた印象がありますが、職業教育は受けたのでしょうか。

中高時代、講和という形で多少、あったと記憶しています。ただ私の場合はロボコンチームに入り、スポンサー企業の方とお話をしていく中で特に職業に対する意識が変わりました。企業の方々と長く連絡を取り合い、時には訪問して直接お話しをしたり一緒に中高生向けのイベントを企画開催させていただいたりする中で、どのような思いを持って仕事をされているかなどのその人の人生観、いわば「生きた哲学」を学ぶことができました。こうして自分の職業に対する視野が広がったのです。年齢も離れ、経験も浅かった私に、丁寧に関わり続けてくださった大人の方々には感謝の思いです。

―今はどういう活動をされているのでしょうか。

米国の大学に通いつつ、半年前に起業しました。株式会社ADvance Labという会社で、「好奇心によって未来概念を創造する」というビジョンを掲げています。今は、15~20歳の次世代研究者20名を第1期生として集めてできた次世代研究所「ADvance Lab」の運営を通して、高度な研究を続けられる環境整備に向けた支援や次世代研究者のコミュニティ構築に力を入れています。

―読者にメッセージがあればお願いできますか。

お子さんが持っている「好き」という気持ちをまずは尊重してあげてほしいです。私自身、過去の経験を振り返ってみると、「好き」を認めて応援してもらえる環境があったからこそここまでチャレンジを続けてくることができました。子どもの目にピュアな光が宿った時、それを絶やさぬようそっと寄り添って背中を押してくれる大人の存在がいつか大きな意味を持つと信じています。

編集・ライター/松葉紀子(spiralworks) 撮影/保田敬介

本文はCareerMapLabo Vol.6(2025.3月発行)内の掲載記事です。記載されている内容は掲載当時のものです。

立崎 乃衣Noi Tatsuzaki

株式会社ADvance Lab

代表取締役社長CEO

2004年生まれ。 5歳より電子工作、9歳よりロボット製作を始め、小学5年生でリバネスのロボティクスラボを受講。サイエンスキャッスル2017関東大会でTHKの部品を使った給仕ロボット「ペンちゃん」を発表し優秀賞・大会特別賞受賞。現在、米国のスティーブンス工科大学に留学しながら、株式会社ADvance Lab 代表取締役社長CEOを務めている。

- シェアする

-

広げる

広げるインタビュー

2024.06.27子どもの将来の可能性を広げるには

植松 努 株式会社植松電機 代表取締役 継続型就労支援A型作業所 (株)Unizone 代表取締役人材育成夢中が勝つ -

広げる

広げるキャリアリーダー

2025.06.19人生の最期を自分らしく。おしゃれな棺桶で葬儀業界に風穴を

布施 美佳子 「GRAVE TOKYO」棺桶デザイナー夢が勝つ挑戦 -

広げる

広げるキャリアリーダー

2024.08.09ヴォーカルディレクションの授業が土台を作ってくれた

松浦 航大 アーティスト -

広げる

広げるテーマ特集

2024.12.19同級生が大学進学する中、迷わず製菓学校を選択

富田 夏帆 東京製菓学校 洋菓子本科1年夢が勝つ -

広げる

広げるテーマ特集

2025.06.23文部科学省と経済産業省が行う キャリア教育・職業教育支援

米原 泰弘 文部科学省 専修学校教育振興室長キャリア教育職業教育 -

広げる

広げるキャリアリーダー

2024.08.29海外での紆余曲折を経て掴んだチャンス 音楽家コトリンゴ

コトリンゴ 音楽家夢中が勝つグローバル多様性 -

広げる

広げるテーマ特集

2024.08.21DX促進が注目を集める今、教育現場はどう取り組む?

豊福 晋平 国際大学 GLOCOM 主幹研究員・准教授 -

広げる

広げるキャリアリーダー

2024.08.29国内外で映像制作を学び、活躍の場はハリウッド映画へ

中村 貴英 Lola Visual Effects(ロサンゼルス)コンポジター夢中が勝つグローバル多様性 -

広げる

広げるテーマ特集

2025.06.23職業観を育成するための場として進化し続けるキッザニア東京

宮本 美佐 KCJ GROUP株式会社 代表取締役副社長 マーケティング本部長没入体験職業体験 -

広げる

広げるキャリアリーダー

2024.08.09施術と健康指導で日本の医療費削減に貢献したい

高山 耕輔 株式会社Eight Lab代表取締役 -

広げる

広げるテーマ特集

2024.06.26海外の専門職事情 今とこれから

山内 麻理 国際経営学者キャリア教育高等教育グローバル -

広げる

広げるキャリアリーダー

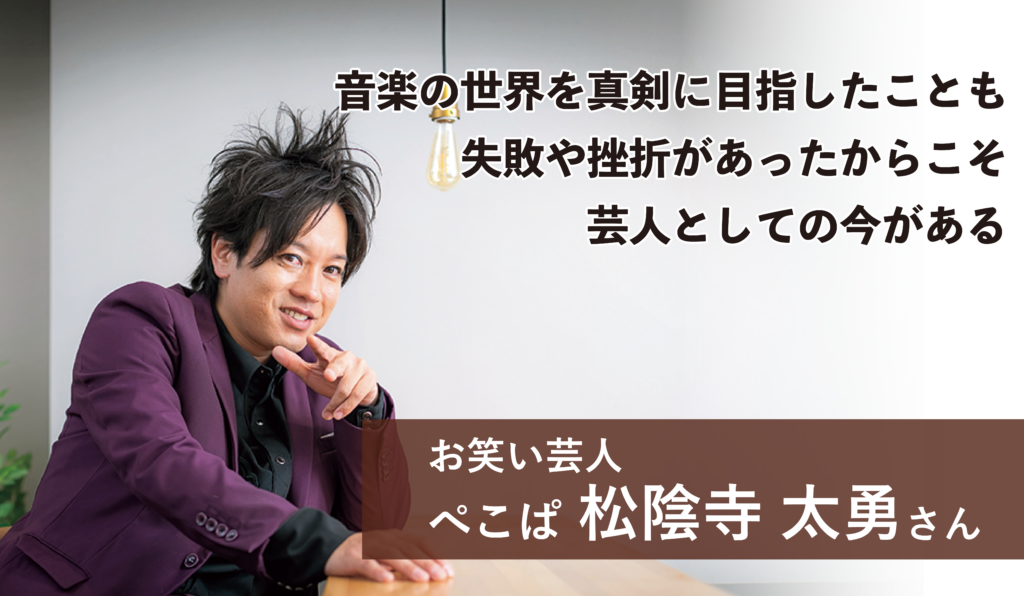

2025.06.19失敗や挫折があったからこそ、芸人としての今がある

松陰寺 太勇 お笑い芸人 ぺこぱ夢が勝つ