親子で学ぶ「保護犬のコト知ってみよう!」開催レポート

世の中ではSDGsが注目を集めていますが、動物版SDGsともいえるAWGsが登場しているのをご存じでしょうか。「AWGs(Animal Welfare Goals)」は犬猫の目線に立って考えられた、これから解決したい13のゴールとそれに紐づく31のテーマで構成されているもので、「動物福祉(アニマルウェルフェア)」の向上が社会的な課題として注目が集まっています。ペット殺処分ゼロを目指す自治体の取り組みや、動物の幸せを考えるAWGs(Animal Welfare Goals)という新たな目標設定など、SDGsの考え方を人間以外の「いのち」にまで広げる動きが広がりつつあります。

このように動物保護の動きが活発化する一方で、まだ多くの犬や猫たちが飼い主の事情によって手放され、保護されているという厳しい現実もあります。

今回ご紹介するのは、東京都内の専門学校とNPOが連携して開催した、親子向け保護犬イベント。「犬が好き」という気持ちをきっかけに、子どもたちが“いのち”と“責任”を自然に学べる体験型のプログラムが展開されました。

2025年8月2日(土)10:30~12:00 専門学校日本動物21(東京都墨田区錦糸1丁目11−10)にて、夏休み自由研究「保護犬のコト 知ってみよう!」が開催されました。このイベントを企画・主催したのは、保護犬活動に取り組む「NPO法人 アグリドックレスキュー(以下アグリドックレスキュー)」と専門学校日本動物21。これまで学校が休みの土日に保護犬の譲渡会の会場を提供していたつながりから、今回のイベントが実現したのです。

地域のつながりから生まれた学びの場

このイベントは、地域の小学校や町内会を通じて配布されたチラシをきっかけに口コミで広がり、定員40名に対して、短期間で応募が殺到し、早期に締め切られるほどの反響がありました。イベント当日は、親子連れが次々と会場を訪れ、10時10分には受付を開始。子どもたちは緊張と期待が入り交じった表情で待っていました。

「専門学校で働く知り合いのママが地元の小学校でチラシを配布していて、このイベントを知りました。夏休みの自由研究だからというよりも、もともと犬が好きだったので参加しました」と話してくれたのは、墨田区の小学校に通う娘さんの保護者。偶然、子どものクラスメートも参加していて、思いがけない再会に笑顔がこぼれていました。

まずは犬との「正しいふれあい方」から

10時30分、イベントがスタート。はじめにアグリドックレスキューのスタッフによる説明が行われました。内容は「犬とふれあうときの基本的なマナー」についてです。

犬の聴力は人間の約4倍ということで、急に大声を出したり、いきなり頭や前足、尻尾を触ったりすることは驚いてしまうのでNG。では、どうすれば犬に安心してもらえるのでしょうか。犬に人間である自分の匂いをかいでもらい、安心してもらうことがファーストステップ。そして、あごの下や背中を優しくなでる、細やかな配慮が必要だと説明していました。

イベント会場には保護犬だったけれど、飼い主が見つかり、引き取られ今では幸せに暮らす犬たちも参加。小学生たちはグループに分かれ、4頭の犬たちに順番にふれあっていきました。現在、引き取り手を探しているというシーズーのかんたくんは、アグリドックレスキューのスタッフの自宅で暮らしながら、日々トレーニングやケアを受けているといいます。

保護犬「まめ太」の写真から考える犬のこころ

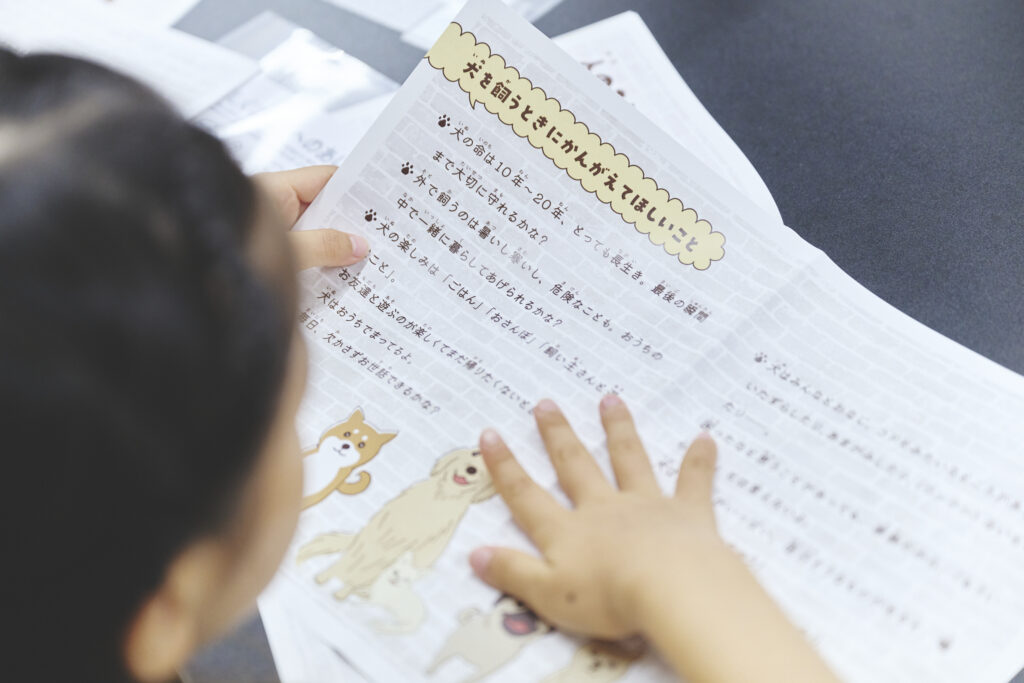

11時すぎからは、アグリドックレスキューが用意した黄色いワークブックを使ったワークショップが始まりました。ブック内には、吹き出しのついた保護犬の写真が並んでいます。アグリドックレスキューのスタッフから「この犬、どんな気持ちかな?」「耳が折れているのは、どうして?」などと問いかけがされます。このブック内に登場するのは、保護犬“まめ太”くん。表情やしぐさから犬の気持ちを考えていきます。

「保護犬とは、人間の都合で手放されてしまった犬たちのことです。例えば、病気になった、お金がかかる、引っ越しで連れていけない、高齢だから……。そんな理由で、たくさんの犬が行き場を失い、保護されています」とスタッフが説明すると、参加した子どもたちがしっかりと耳を傾けていました。また、保護犬は一時的に団体やボランティアの家で生活しながら、半年から2年かけて新しい家族を捜す「譲渡会(飼い主探し)」へ参加するということも紹介されました。

このワークショップでは、保護犬の背景にある複雑な事情に目を向けると同時に、「人間の都合」で振り回されているいのちがあることを学んでいました。犬と一緒に暮らすことには、楽しいことだけでなく「ルールを知る」「いのちに責任を持つ」ことが求められる。そんな当たり前で大切なことを、改めて教えてくれる時間となっていました。

トレーニング体験やコーミング体験も

ワークショップで保護犬について知った後は、専門学校日本動物21の学生たちによる犬のブラッシング体験や心音を聴診器で聞くという貴重な体験も用意されていました。普段はなかなか接することのない犬の鼓動に、子どもたちは興味津々。「生きてる音がする」と感動した様子でした。

専門学校日本動物21ではイベント開催前、全コースで保護犬を知る授業を実施。その授業を通じて動物看護やトレーニングを学ぶ学生たちが保護犬活動に興味を持ち、20名以上参加したとのこと。今回のイベントには、犬の世話だけでなく、ワークショップの運営や子どもたちへの声がけまで、イベントを運営する一員として活躍。教科書では学べない「いのちと向き合う経験」を積む貴重な場になっていました。

保護犬イベントを通じて、専門学校日本動物21の早川公善校長は「普段から企業連携や地域貢献活動を行っているのですが、現状、活動されている方々や興味を持った小学生とふれあうような機会を持てたことは学生にとってもよい経験になったと思います」と笑顔で話してくれました。

小さなふれあいから始まる、大きな一歩

イベントの最後には、「また来たい」「もっと犬のことを知りたい」といった声が多く聞かれ、小学生の笑顔であふれていました。専門学校日本動物21では、今後もこうしたイベントの継続開催はもちろん、小学校への出前授業の企画など、活動の幅を広げていくことも検討しているといいます。

「正直、内容が少し難しく、途中であきてしまうのではないかと不安もありました。でも実際には、想像以上にしっかりと内容が伝わっていて、子どもたちもあきる様子がまったくなく、真剣に取り組んでくれていました。私たちが伝えたかったことが、無理なく子どもたちに浸透していった実感があります。そこに、当校の学生たちも関わらせてもらえたことも、本当にありがたかったです。すべてがうまく融合していて、見ていてとてもほほましく、温かい気持ちになりました」(早川校長)。

一頭でも多くの犬に新しい家族が見つかるように。そして、一人でも多くの子どもたちが「いのちを大切にする心」を育めるように、と創意工夫で生まれたこのイベントは、そんな願いの詰まった、温かく力強いものになっていました。

<主催団体情報 >

専門学校日本動物21 https://nihondoubutsu21.ac.jp/

アグリドックレスキュー https://aguri.nomaki.jp/

取材・文/編集部 撮影/保田敬介

CAREERMAP Labo編集部CAREERMAP Labo

- シェアする

-

つながる

つながる学校×地域

2024.06.26地元食材を活用した観光誘致と人材育成

田中 幹人 学校法人大和学園 副理事長キャリア教育SDGs地域創生人材育成 -

つながる

つながる高校×専門学校

2024.07.23専門学校のプロ講師から学び、自分の”好き”を軸に未来を拓く

小山 宣宏 四條畷学園高等学校 募集広報部部長高専接続 -

つながる

つながる学校×企業

2024.11.18企業の課題をクリエイティブで解決する産学連携授業が必須に

服部 元 御茶の水美術専門学校 校長 OCHABI Institute 理事 -

つながる

つながる学校×SDGs

2024.08.29「都市とSDGsの関わり」についての講座や研究

内田 一平 鹿児島工業高等学校 都市環境デザイン工学科 准教授SDGs社会課題人材育成 -

つながる

つながる学校×地域

2024.09.20ゲーム・CG業界へのイメージを変え、業界活性化を目指す

橋本 直樹 吉田学園情報ビジネス専門学校 校長 -

つながる

つながる高校×専門学校

2024.11.18職業へのイメージを具体化することで、キャリア形成を支援

儀間 智 学校法人 智帆学園 琉球リハビリテーション学院 理事長 -

つながる

つながる学校×企業

2024.11.18講師は現役CA。イベント企画を通してスキルを身につける

大谷内 圭 ECC国際外語専門学校 副校長 -

つながる

つながる学校×地域

2025.06.12農業×観光業を軸に人を呼び込み、つながりを広げ、地域を盛り上げる

大家 桃子 学校法人 村川学園 常任理事/広報戦略部長ガストロノミーツーリズム地域活性化産官学連携 -

つながる

つながる学校×企業

2025.06.12実際に体感し「仕事」としての意識を高める

平上 秀明 中央工学校OSAKA 建築系 教員実践型教育職業教育 -

つながる

つながる学校×地域

2024.09.04地元関係者が取り組んだ、新たな「地産地消スイーツ」の誕生

大家 桃子 学校法人 村川学園 常任理事/広報戦略部長 -

つながる

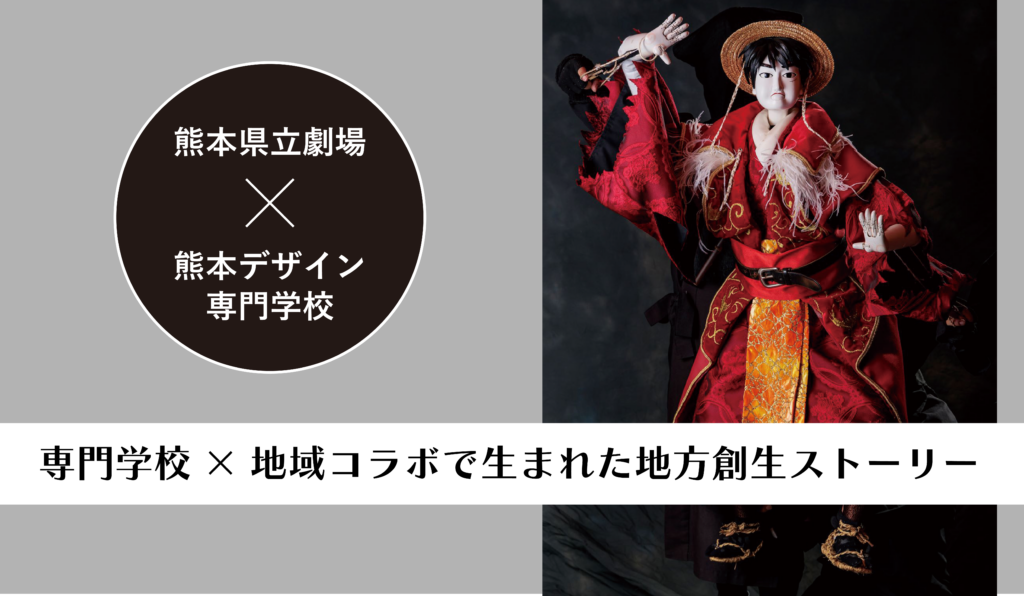

つながる学校×地域

2024.08.29衣装デザインと制作で参加『ONE PIECE』×人形浄瑠璃

松本 雪 熊本デザイン専門学校 教務部社会課題地域創生人材育成 -

つながる

つながる高校×専門学校

2024.08.06高校 ×専門学校×企業の新たな取り組み Tokyo P-TECH

松葉 紀子